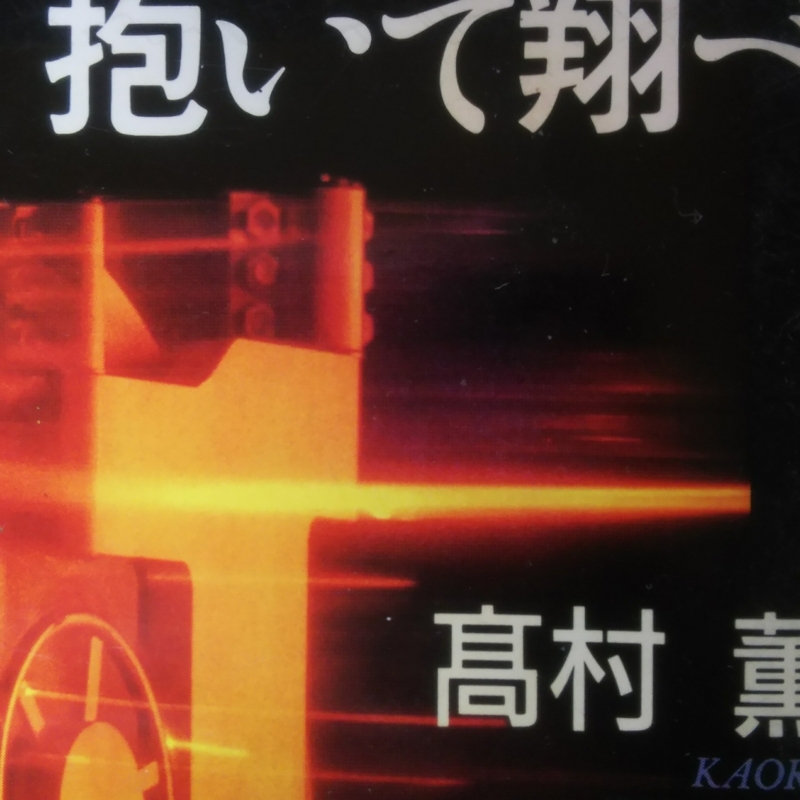

『黄金を抱いて翔べ』

髙村薫/新潮文庫

某銀行に保管されてゐる金塊を強奪を目論んだ連中の顛末。それだけの話を娯樂に仕立てられる小説家が他にゐないわけではないけれど、デヴューで然も女流作家に範囲を絞ると、我が國では髙村薫をもつて嚆矢とするのではないだらうか。

兎に角面白い。それに後日の『神の火』や『リヴィエラを撃て』で昇華される小説家の好み…技術重視、基督教めいた救ひ、ホモ・セクシュアルすれすれの友情、時系列の立て方…が粗雑な形ではあるが、すべて顕はになつてもゐて、たれが云つたかは知らないが

『デヴュー作にはその作家の全部が詰め込まれてゐる』

ことをこれほど露骨に示した小説も少なさうに思はれる。

幸田弘之。吹田に住み、長居の倉庫に勤めてゐる。三十歳まで一年。大學生の頃から十年つるんでゐる北川浩二と泥棒稼業を續けてゐる。その北川が住田銀行の地下に眠る百億の金塊を狙はうと持ち掛けるところから話が始まる。五百キロを掻つ払ふと云ふ北川に幸田は冷やかである。

「グラム千九百円として、五百キロで十億足らずか。札束の方が、嵩が少なくて実入りが多いのに」

「福沢諭吉だつたら、やる気はない。金塊だから、やるのさ」

讀者を痺れさせる会話で、どうやら幸田も似た心境になつたらしい。眞夏の午前六時半。“どうせ何もかもが無謀で大胆で気違いじみた”、そして“無造作で、不細工だが奇抜で、どうしようもなく短絡的で衝動的だが、痛快無比の”計画なのだらうと察しながら、幸田は計画次第さと一応は言葉を濁す。その濁しつつも

「大体、頭にはあるんだろう?」

さう北川に確かめることで、我われは幸田がその気になつてゐる…詰り“黄金を抱いて”翔ぶのだなと思ふ。大体はそれで正しい。併し話は無無造作でも不細工でもなく、痛快無比にも進まない。髙村薫はあくまでも冷静に、残酷に、協力者として引き摺りこんだモモやジイちやんの哀しさを描き、また世間体の結婚だつたかも知れないが、北川の妻子の死を連ねる。

ここでひとつ。髙村は配偶者の死に案外なほど冷淡である。『李歐』でも妻が爆殺される場面は淡泊な筆致だつた。その悲劇性が強調されるのは、三輪車を修理してもらへる息子が“お母さんを修理してよ”とねだる場面だつた。北川も独り身になつて気樂と呟いただけで、怒りも嘆きも示さず、幸田も同情を表さない。異様と云へばこんな異様な姿もなく、さういふ異様な精神の持ち主だから、犯罪に心を奪られるのだらうか。

計劃は左翼の過激派や北朝鮮が絡みながらも練りあげられる。眞夏の朝には、溶けた鐵のやうだつたのに、冷え固められ頑丈な姿になつて、師走の夜、泥棒が走り出す。と書けば粗筋の紹介になるかも知れない。かも知れないが、それが必要なのか、どうか。確かに構成には粗があり、人物の描寫は些か深みに欠ける部分もある。特に幸田とモモの関係は中盤以降、ひとつの鍵になるのに、その書き様は淡泊過ぎて物足りなくもある。にも関はらず、ひと晩を使つて讀むに足るだけの出來になつてゐるのは何故だらう。考へられるのは髙村じしんが、この“金塊強奪”に熱中したからではないか。おそらく(北川と同様)、札束をかつ攫ふことには興味を持てなかつた筆者は、金塊を思ひ浮べた瞬間、(幸田と同じやうに)痺れたにちがひない。

大体は、頭にはあるんだらう?

彼女が自分にさう云ひきかせながら筆を執つた姿は愉快な想像である。かういふ小説が詰らなくなる道理はない。そして黄金…第一級のエンタテインメント小説家といふ評価…を抱いたのは、幸田や北川ではなく、筆者そのひとだつたのだと我われは気づかされる。