俵星玄蕃。生没年不詳。元祿年間のひと。山鹿流の軍學を収め、槍をよくした。

俵星といふのは、槍で突いた俵を星のやうに突き上げる様から奉られた異名とも考へられる。剛力が自慢だつたか。

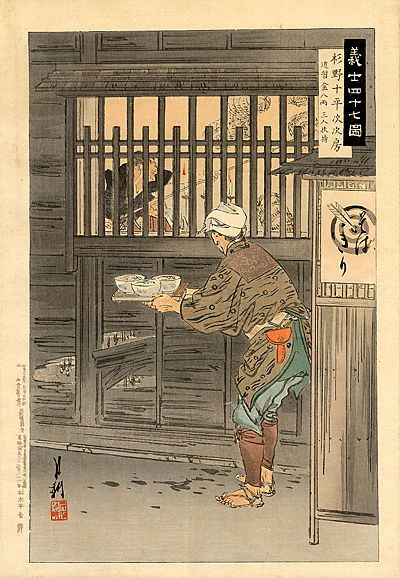

元祿十五年(八月以降と思はれる)に、本所近くで夜鳴き蕎麦屋を営んでゐた十助といふ若ものと知合ひになる。この十助、實は名を杉野次房(通称十平次)と云ふ。前年に取り潰された播州赤穂は淺野家の家來だつた男。本所で蕎麦屋を営んだのは、討入りに備へ、同地吉良屋敷の様子を探る為であつた。

玄蕃はどうも赤穂の浪人に好感を持つてゐたらしい。もしかすると十助の蕎麦屋で、その話題を口にし、悲憤慷慨を語つたかも知れない。十助がそれをどう思つたか。先生と呼んだといふから、惡感情は抱かなかつただらうし、明かせぬ正体…即ち吉良の首を狙ふ赤穂義士…への同情を密かに有り難く感じたとも想像出來るが、その想像は裏づけられも、また否定されもしない。

軍學者の目のすすどさか、玄蕃といふ男のすすどさかは解らない。ただこの男が夜鳴き蕎麦の若ものを、ありきたりの青年だとは感じなかつたのは確實である。町中の噂辺りや、若ものの口振りから察したのであらう。でなければ俵崩を見せた理由の見当がつかなくなる。ただこの時、玄蕃は蕎麦屋が赤穂の十平次だとは知らない。

「名残の餞ぢや」

と俵星の極意を見せた…贈つたのであらう。

名を訊けばよからうにと思ふのは、現代人の感覚と云ふ外にない。玄蕃の願ひは赤穂の浪士が本懐を遂げることである。本懐を遂げるにはその日まで口を噤まねばならず、それは感傷ではなく武士の礼儀であらう。高家は勿論、淺野にも縁を持たなかつた男は、それを心得てゐた。

尤も俵星玄蕃、少し計り軽忽でもあつた。元祿十五年十二月十四日。雪の江戸に響く太鼓の音が

「一打ち二打ち、三流れ」

の山鹿流陣太鼓であるのに気づいた玄蕃は、それが討入りの合図だと即座に理解する。次の瞬間、長押に掛けた先祖伝來、俵弾正鍛へたる九尺ノ槍をば右手に、松坂町は吉良の邸まで駆け出したといふ。火藥が爆ぜるやうな鮮やかさと云つてもいいが、義も理も稀薄ではないかといふ非難の余地は残される。

雪を蹴立て、吉良邸に入つた玄蕃が、何を求めてゐたか、判然としない。確實と思はれるのは、蕎麦屋の若ものに今一度、会へはしまいかと期待してゐただらうといふことだが、どうやらその前に、浪士の首魁、即ち大石内藏助に会つた気配がある。槍自慢で些か軽忽な男だから

「儂の槍で御助太刀をば申しませうぞ」

くらゐは口走つても不思議ではない。内藏助は果してどう応じただらう。晝行灯を気取りながら周到に準備を進めた元國家老である。十平次から

「俵星玄蕃どのといふ、槍の名手が、我らに心を寄せてをられます」

と話を聞いてゐたと考へる方が自然だし、目の前に現れた九尺の槍を抱へた好漢が、そのひとであるとも解つただらう。

「有り難きお申し出」と内藏助が頭を下げたとは想像に難くない。併し同時に「槍を納めて、お引上げくだされませう」

数の上ではひとりでも多い方が有利だし、まして槍の名手であれば、加勢を断る理由は考へにくい…といふのは、矢張り現代人の感覚であらう。討入りの首魁は、その優位を捨て

「我らが主君の仇討ちで御坐る」

さう筋を通したと考へたい。玄蕃もまた、武士として、その筋を理解したと思はれる。浪士の中にその名は見えない。

十助のことである。

この若ものと玄蕃が再会出來たのかは、はつきりしない。が、その後の玄蕃の行動から、束の間のそれはあつたのだらうと思へる。先生と呼び掛けた青年の襟には、杉野十平次の名が記されてゐて、蕎麦屋かと応じた玄蕃が、それに気づかぬ筈はない。

「杉野の十平次どのと申されるか」

混乱の中で長い会話は出來なかつたらう。おそらくは我が極意をば使ひ玉へよ、そして

「名こそ惜しけれ」

と諭すのが精一杯だつたのではないか。義挙ではあつても、高家の首級を獲れば、その後の死は免れない。もののふがその覚悟を知らなかつたわけはなく、それを讚へる意味で、名を惜しむのみであると云つても自然である。

両國橋のたもとで石突をつき、泪を流しながら仁王立ちとなつた俵星玄蕃は、その姿を最後に、行方は知られてゐない。

当り前の話である。俵星玄蕃は講談…“雪の曙 誉の槍”に登場する人物なのだもの。淺野贔屓の槍自慢がモデル…もしかすると何人か…にゐたのかも知れないが、歴史の常、下層民の娯樂の常でその辺りは漠然としてゐる。我われがこの架空の男に親しみを感じるのは、偏に三波春夫の『長編歌謡浪曲 元禄名槍譜 俵星玄蕃』に依る。